DS1054Zの波形検証

趣味の電子工作でオシロスコープは色々使って来ましたが、安価な割りには高級感あるデザインと機能満載な「DS1054Z」を購入(2017/2)してみました。

周波数帯域は50MHzですが、価格以上の機能がある事は間違いありません。

とは言っても、やはり実測波形の信憑性が気になりますので、勤め先の会社で使っているオシロスコープと実測波形の比較をしてみました。

Tektronixの「MDO4034B-3」ですが、約175万円です。

・Tektronixのメーカーサイトはこちらです。

・購入の際はこちらからどうぞ。今は型落ち品なので少し易くなっています。

中国製品は低品質と言うイメージが強いですが、以下の測定比較の限りに於いては特別性能が劣る印象はありません。

寧ろ4Chで多機能なオシロスコープを、5万円強で買えるのは価格以上の満足感を得るでしょう。

又、パネル操作の使い勝手は好みの個人差がありますが、私の感想としては良い方だと思います。特に「RUN/STOP」「SINGLE」ボタンの大きさと位置がとても使い易く、 「RUN時は緑」、「STOP時は赤」のボタン照明色に替わる等の気遣い設計がうかがえます。

ともあれ、趣味で自作オーディオ回路の検証や、マイコンを使ったインターフェース波形観測と言った用途であればDS1054Zで全く問題無く、心強い相棒に成る事間違いなしです。

但し、耐久性、性能の持続性は今後分かる事ですが、直ぐに故障したと言った情報はネットでも見かけませんし、リゴルジャパンの保証対応が良い様です。

1.MDO4034B-3と比較波形

2.発信器出力信号の比較波形

3.手持ちの発信器検証

4.パソコン接続機能

5.オプション機能に付いて

6.最新ファームウェア

MDO4034B-3と比較波形

以下の波形は色を反転しています。

| DS1054Z | MDO4034B-3 |

|

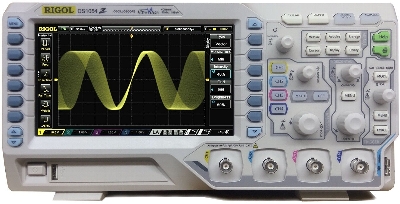

1-1)外観(313.1(W)×160.8(H)×122.4(D) 、約3.2kg)

|

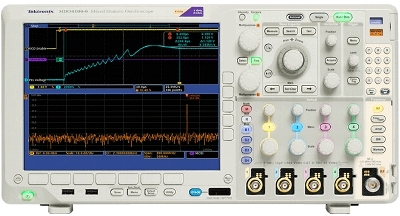

1-2)外観(439(W)×229(H)×147(D) 、約5.5kg)

|

|

1)周波数帯域: 50MHz 2)サンプル・レート: 1.0GS/s 3)価格: 52000円前後 4)取り扱い説明書 パネルの操作性は慣れれば問題ないでしょう。 また、入力チャンネルの操作スイッチ・パネル色、及び液晶表示の波形色はTektronixのオシロを意識しているのか同一色です。 |

1)周波数帯域: 350MHz 2)サンプル・レート: 2.5GS/s 3)価格: 175万円前後 4)取り扱い説明書 先日プローブを1本壊してしまったので購入したら、1本75000円でした。 |

|

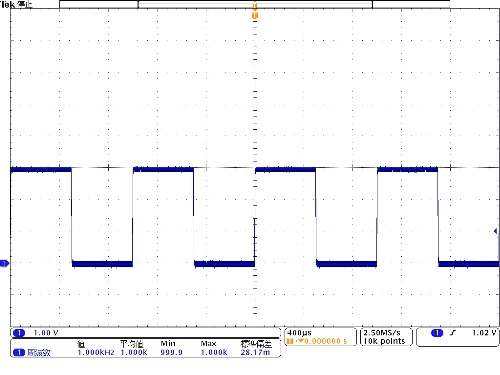

2-1)1KHz波形

|

2-2)1KHz波形

|

|

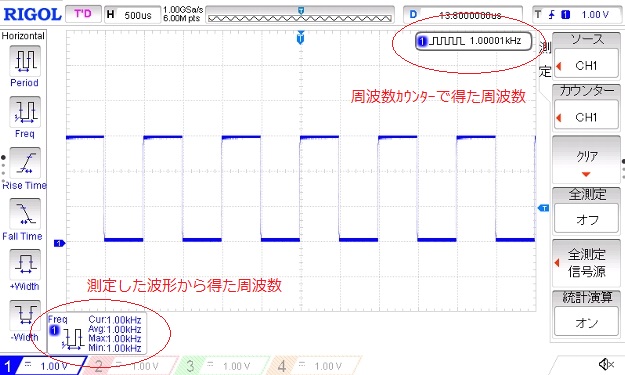

測定レンジ: 1v/Div、500us/Div このオシロのテスト観測波形出力端子の波形です。 これ位の低周波波形で違いが出る様では使い物になりませんが、当然違いは観られません。 このオシロの特徴は、周波数カウンターを別に持っている様で、波形から読み取る値とは違い高精度です。 測定値は1.00001KHzで高精度ですが、このオシロのテスト出力周波数も高精度である事が分かります。 |

測定レンジ: 1v/Div、400us/Div DS1054Zと同じ信号を測定した波形。 |

|

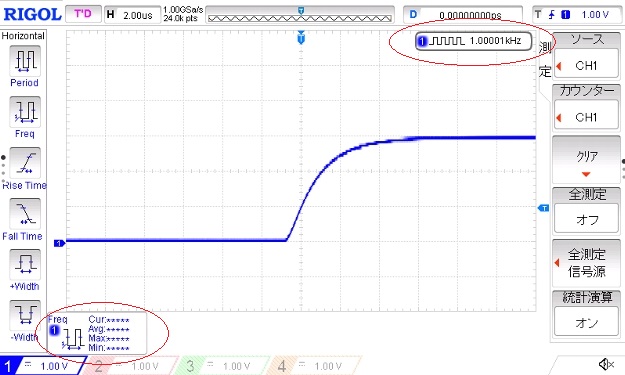

3-1)1KHz立ち上がり波形

|

3-2)1KHz立ち上がり波形

|

|

測定レンジ: 1v/Div、2us/Div このオシロのテスト観測波形出力端子の出力波形です。 立ち上がり波形を観比べてみました。MDO4034B-3と変わらぬ波形です。 このレンジにすると波形から読み取る周波数は不定ですが、カウンターの値は変わらぬ値を表示しています。 |

測定レンジ: 1v/Div、2us/Div このレンジにすると波形から読み取る周波数は不定です。 |

|

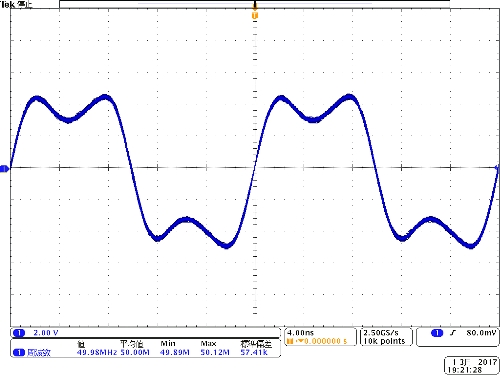

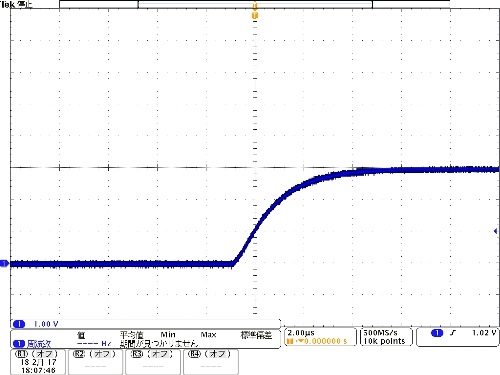

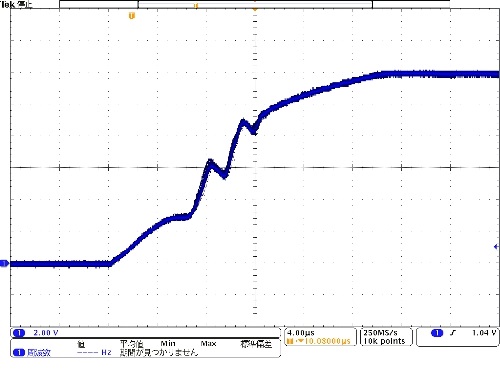

4-1)凸凹立ち上がり波形

|

4-2)凸凹立ち上がり波形

|

|

測定レンジ: 2v/Div、5us/Div 或る矩形波出力の立ち上がり波形です。 立ち上がり時に凸凹した波形ですが、MDO4034B-3と同等の波形です。 更に短い「ひげ状」のパルスが含まれている場合は波形に現れないでしょうが、この価格の機能上からは仕方がないでしょう。 そこが業務上で使う不可欠な機能であり、高価なオシロを使う必要性です。 |

測定レンジ: 2v/Div、4us/Div |

|

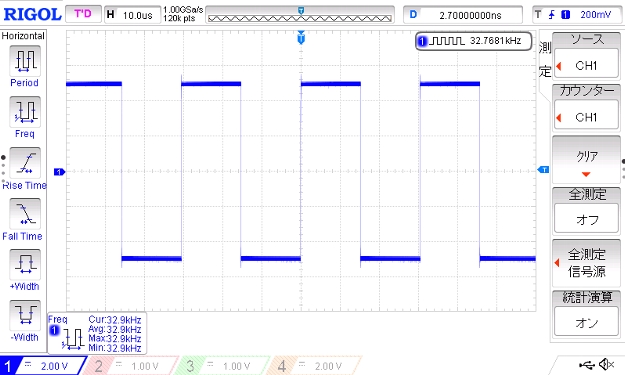

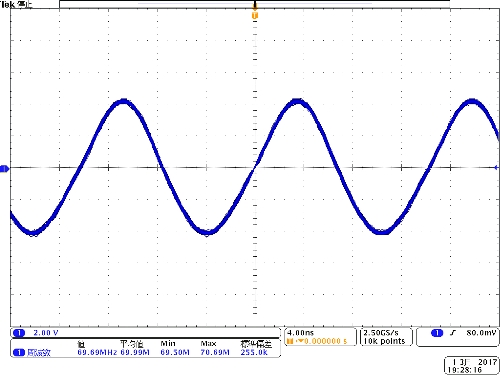

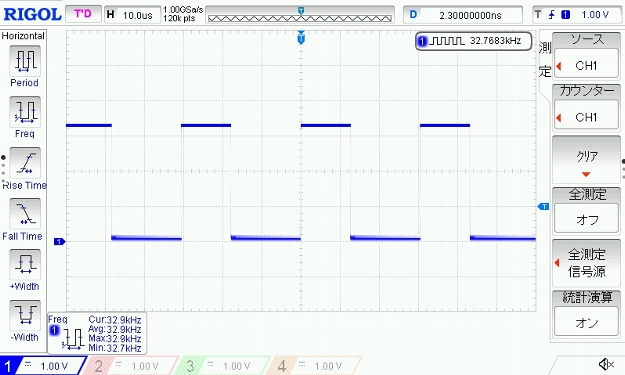

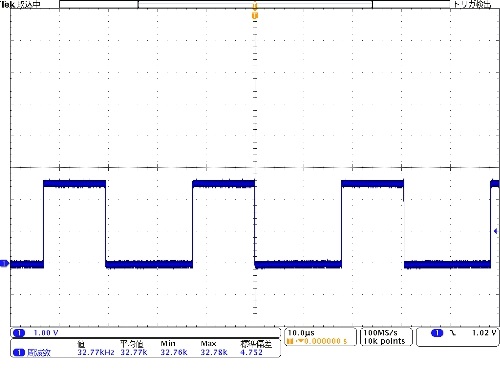

5-1)RTC出力波形

|

5-2)RTC出力波形

|

|

測定レンジ: 1v/Div、10us/Div 秋月で購入したRTC-8564NBのクロック出力波形です。 32.768KHzの波形ですが、カウンターの測定値は32.7683KHzになっています。 最小桁はRTC-8564NB、カウンター双方の誤差だと思われますが、以下の発信器出力観測結果から判断して、RTC-8564NBの方が誤差が多きそうです。 |

測定レンジ: 1v/Div、10us/Div |

|

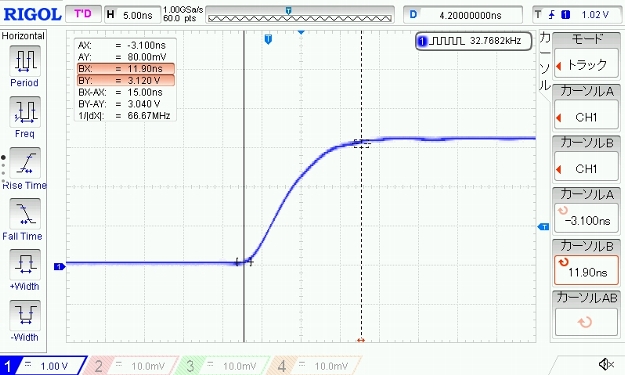

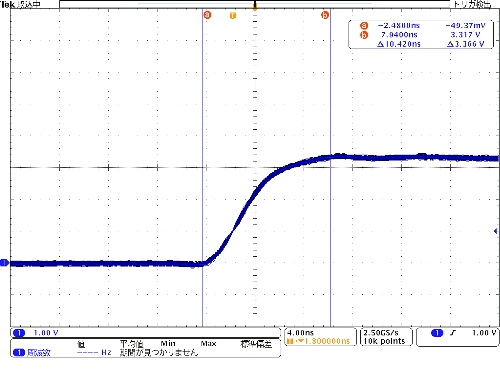

6-1)RTC出力立ち上がり波形

|

6-2)RTC出力立ち上がり波形

|

|

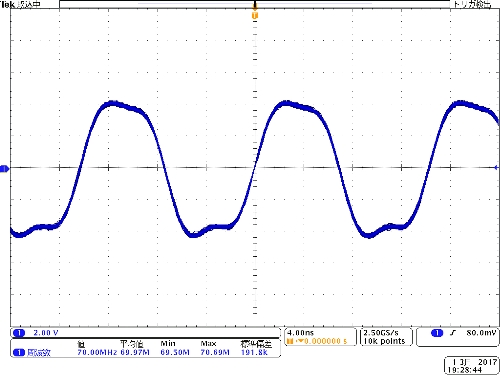

測定レンジ: 1v/Div、5ns/Div 秋月で購入したRTC-8564NBのクロック出力波形です。 このオシロの最速レンジ波形ですが、立ち上がり時間がMDO4034B-3よりも5ns程長い。 この違いは、クロック出力のインピーダンスが高く、プローブの容量違いによるものと推測されます。 従い、信号源のインピーダンスによって、微妙な波形の違いが出る事を気に留めて置くと良いでしょう。 |

測定レンジ: 1v/Div、4ns/Div このオシロの最速レンジジは 「1ns/Div」 です。 |

|

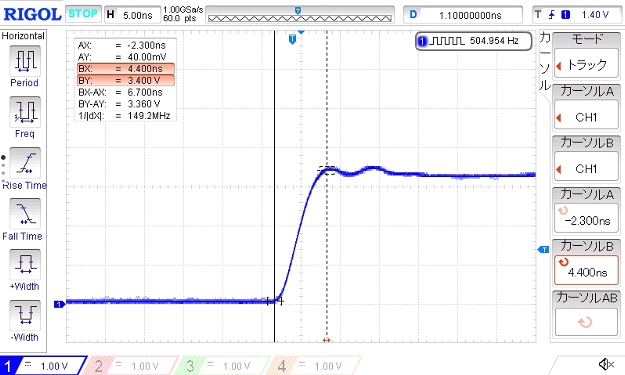

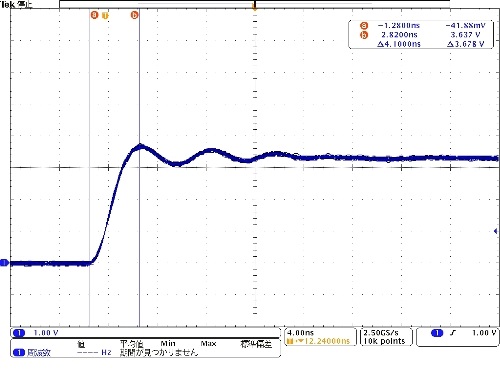

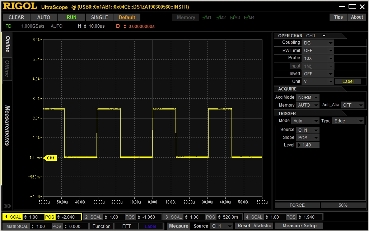

7-1)マイコン・ポート出力立ち上がり波形

|

7-2)マイコン・ポート出力立ち上がり波形

|

|

測定レンジ: 1v/Div、5ns/Div この信号源は、ルネサス・マイコン(R8C-M11) のタイマー割り込みでポートに反転出力をした波形ですが、LEDを直接ドライブ出来る程の出力ポートです。 MDO4034B-3と比べて2.6nS遅れてますが、周波数帯域50MHz仕様から考えて、これが性能の限界でしょう。 しかし、周波数帯域50MHz仕様の割には頑張っている伝達速度だと思います。 又、これ位の違いは測定方法で変動しますし、素人が測定した測定誤差範囲内です。 因みに、他のオシロスコープ「500MHz,5GS/s:(最速レンジ200ps/Div)」でも測定したが、 こちらも立ち上がり時間は約4nsで、Tektronixと同等です。 |

測定レンジ: 1v/Div、4ns/Div |

|

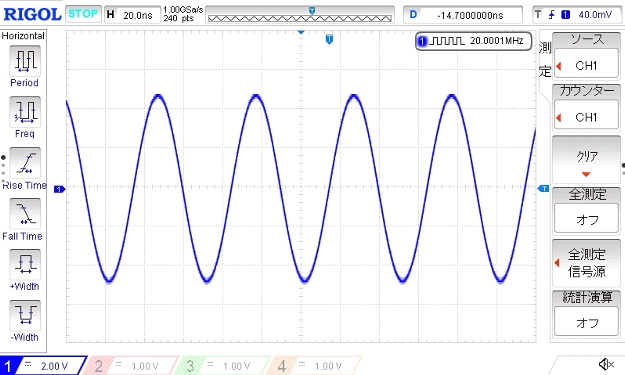

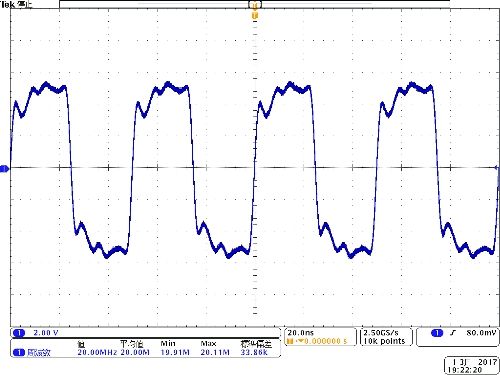

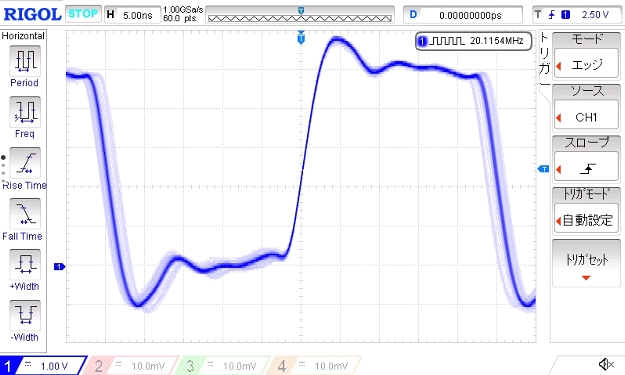

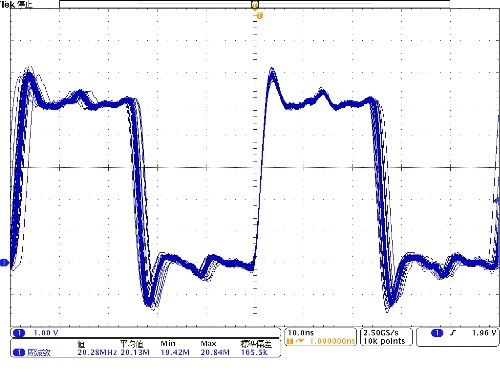

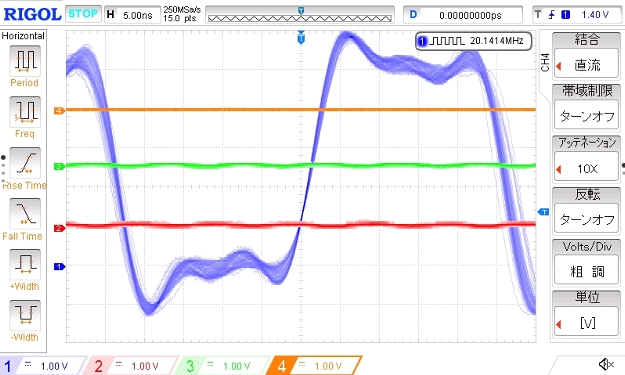

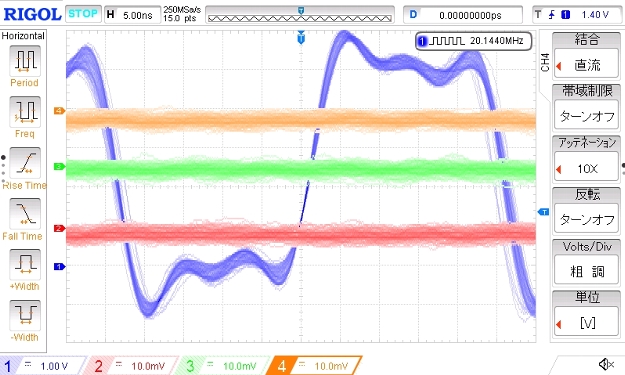

8-1)マイコン・クロック(20MHz)出力波形-1

|

8-2)マイコン・クロック(20MHz)出力波形-1

|

|

測定レンジ: 1v/Div、5ns/Div ルネサス・マイコン(R8C-M11)のマイコン内蔵リングオシレータ出力であるクロック20MHzをポート出力した波形です。 この揺らぎ波形は、リングオシレータの揺らぎであると思われますが、この後の発信器出力20MHz実測波形で証明されます。 USBオシロスコープPicoScope3206B(8ビット2ch500Msps) でも同じ傾向の波形であるが、DS1054Zでは波形の揺らぎ状態が観られて信憑性を感じられる。 |

測定レンジ: 1v/Div、10ns/Div |

|

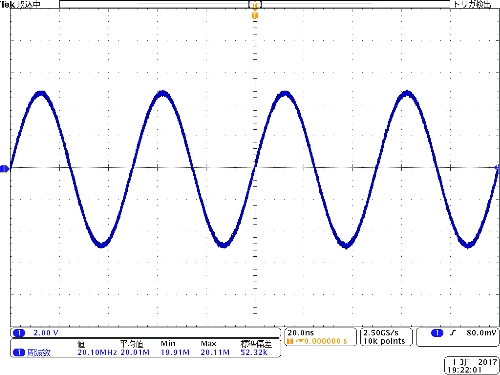

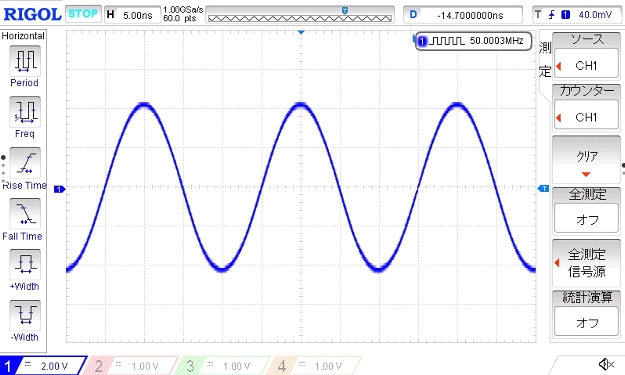

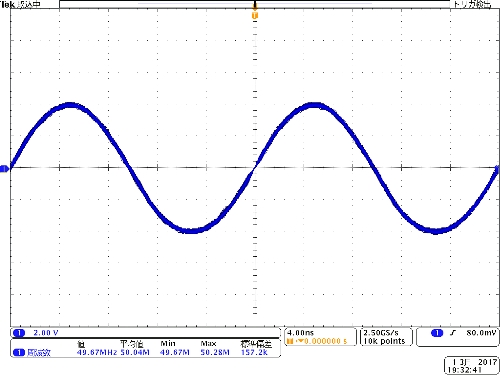

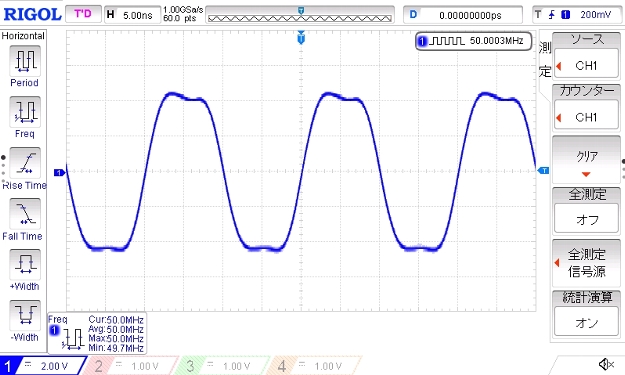

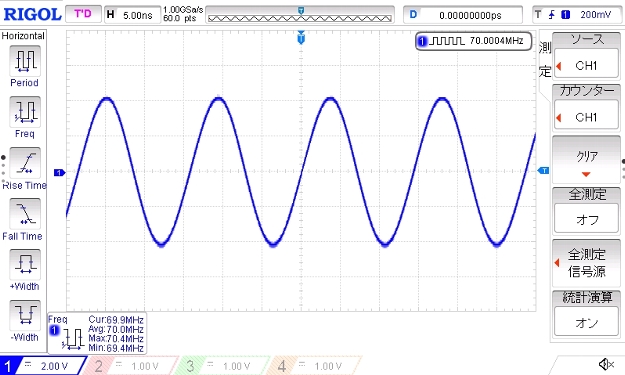

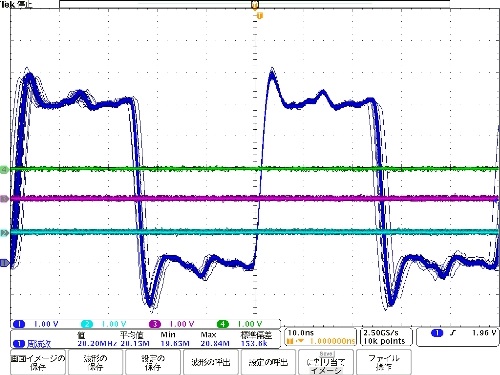

9-1)マイコン・クロック(20MHz)出力波形-2

|

9-2)マイコン・クロック(20MHz)出力波形-2

|

|

測定レンジ: 1〜4Ch=1v/Div、5ns/Div 測定条件:2Ch〜4Chのプローブを接続して、プローブの先端はGND接続状態にする。 2Ch迄の表示では上図と同等な波形なのだが、3Ch表示にするとこの様な波形になってしまう。 これは価格相応と考えましょう。 |

測定レンジ: 1〜4Ch=1v/Div、10ns/Div |

|

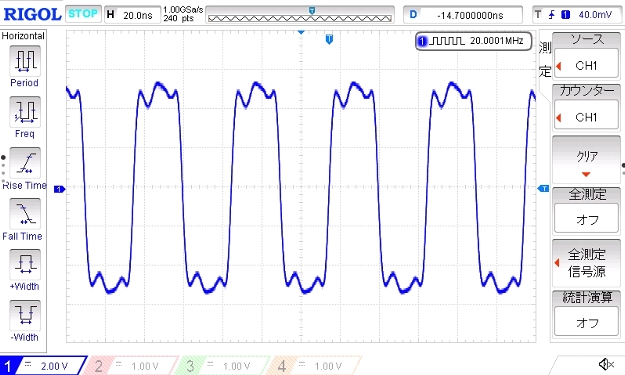

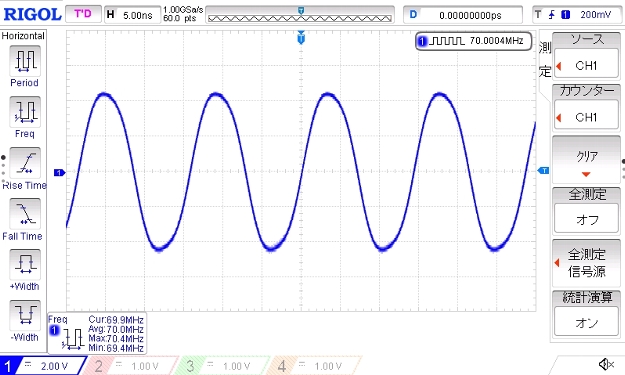

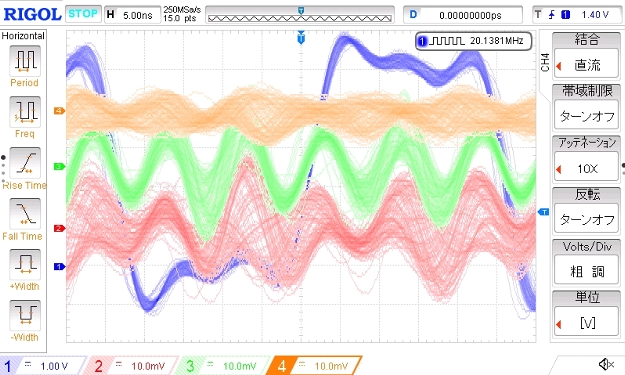

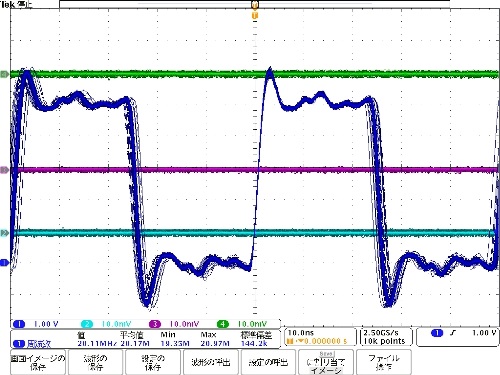

10-1)マイコン・クロック(20MHz)出力波形-3

|

10-2)マイコン・クロック(20MHz)出力波形-3

|

|

測定レンジ: 1Ch=1v/Div、2〜4Ch=10mv/Div、5ns/Div 測定条件:プローブ接続は上記と同じ条件だが、2Ch〜4Chの電圧レンジを10mv/Divにして影響度を観た。 これは発振源のノイズがプローブに乗ってしまった結果であるが、プローブを机上に置く状態によって大きく変わります。 つまり、測定条件で大きく変わってしまうので、この波形は参考程度に観て下さい。 |

測定レンジ: Ch=1v/Div、2〜4Ch=10mv/Div、10ns/Div |

|

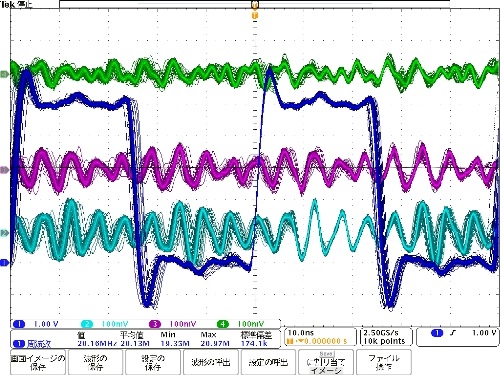

11-1)マイコン・クロック(20MHz)出力波形-4

|

11-2)マイコン・クロック(20MHz)出力波形-4

|

|

測定レンジ: 1Ch=1v/Div、2〜4Ch=10mv/Div、5ns/Div 測定条件:2〜4Chのプローブは未接続状態の影響度を観た。 この結果から上図の波形はプローブが影響を受けていた事が分かる。 |

測定レンジ: Ch=1v/Div、2〜4Ch=10mv/Div、10ns/Div |

|

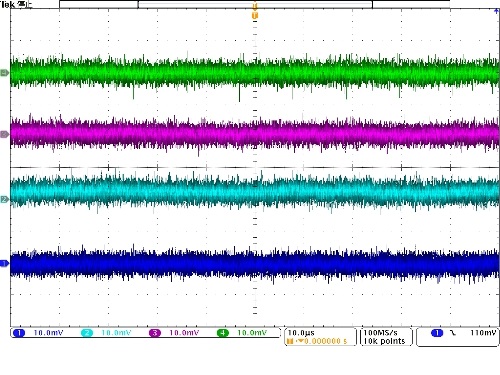

12-1)

|

12-2)

|

|

測定レンジ: 10mv/Div、10us/Div 測定条件:1Ch〜4Chのプローブを接続して、プローブの先端はGND接続状態にする。 プローブ付近にはノイズ源は無い状態であるが、わずかなノイズをプローブが拾っている。 |

測定レンジ: 10mv/Div、10us/Div |

発信器出力信号の比較波形

発信器:東洋テクニカ(WW2074)

出力周波数:10mHz 〜 80MHz

立ち上がり/立ち下がり:4.5ns

正弦波と矩形波を測定してます。

周波数が高くなるとの発信器の矩形波出力が「なまって」いる様ですが、それなりに比較波形を観れます。

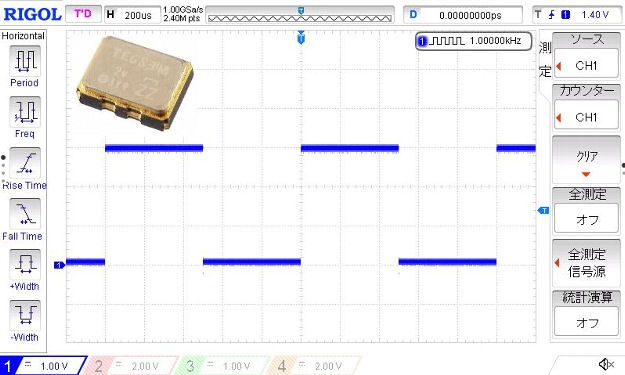

手持ちの発信器検証

上記の様にカウンターが高精度である事が分かった。そこで手持ちの発信器の精度を調べてた。

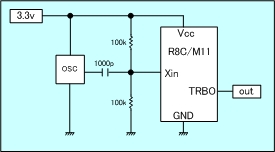

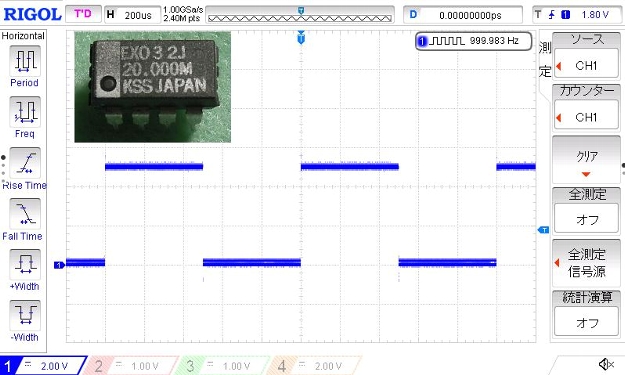

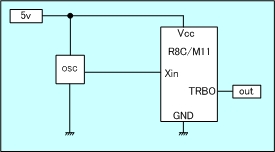

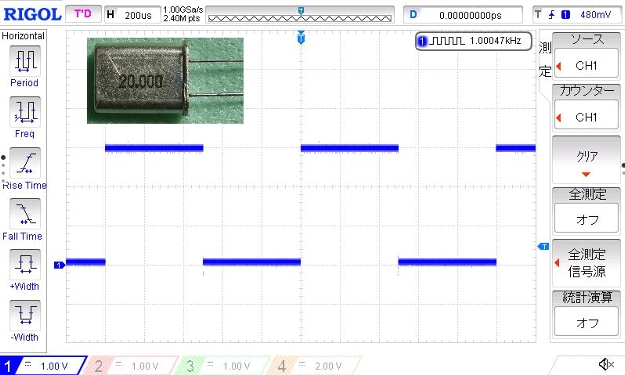

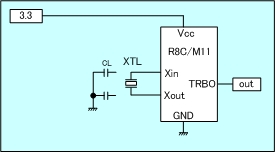

測定方法は、発信器のクロックをマイコン(R8C/M11) の外部システム・クロック入力として動作させ、このシステム・クロックをタイマーで分周して1KHzを出力した。

つまり、20000で分周した出力波形。(1000=20MHz/20000)

結果、以下の外部発信器を使って時計を作った場合は、RTC-8564NB よりも「ずれ」が少ないと推測されますが、以下の水晶発振子では誤差が大き過ぎて時計用途には不向きであるある事が分かる。

この様に、付加機能のカウンターが有効に使えそうです。

|

外部クロック入力機能にして、以下のクロックを入力した動作。 外部発振器: TG-5021CE : 20.000000MHz 現在は10MHzの販売のみ: TG-5021CE : 10.000000MHz カウンターの測定値:1.00000KHz |

|

外部クロック入力機能にして、以下のクロックを入力した動作。 外部発振器: クロック用水晶発振器 : 20.000MHz カウンターの測定値:999.983Hz |

|

外部発振子入力機能にして、水晶発振子で自己発信動作。 外部発振子: 水晶発振子 : 20.000MHz(CL無し) データーシート無し。安価な物です。 カウンターの測定値:1.00047KHz 適切な負荷容量CLを付ければもう少し精度が良くなると思いますが、発振周波数がCLに依存するので、時計用途には不向きかも知れません。 |

パソコン接続機能

付属CDにある「UltraSigma」をインストールするとパソコンに直接画像の取り込みが出来ます。

本体に時計機能が無いので、USBメモリーに保存の際はファイルスタンプが固定です。

時計機能を持つには時計IC、及びICの電源が必要であり、ボタン電池等で動作させる必要がありますので、コストダウンを図り省略したものと考えられます。

しかし、私の用途としてはパソコンに直接画像を取り込む事が殆どなので、この事は特に不便を感じてません。

メーカー・サイトから「UltraScope」をダウンロードしてパソコンにインストールするとパソコンからリモート制御出来るが、使い勝手は今一で実用的では無い様に思います。

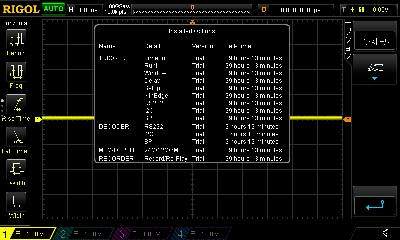

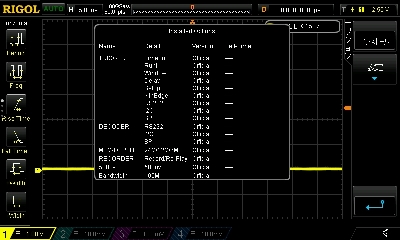

オプション機能に付いて

試用期間限定で、最初はフル機能が使えますが、電源ON時に以下の表示が必ず出ます。

右側の時間表示がカウントダウンしていますが、デコード機能のみ他よりも試用時間が短いです。

オプション全てを有効にした場合の表示です。

最新ファームウェア

2017/4 現在の最新バージョンは : 00.04.04. SP3

本家製品ページのSoftware Downloadの項目にあります。

DS1000Z Firmware 00.04.04.03.02

ファイル名:DS1000Z(ARM)update.rar

[Supported Model] All the MSO/DS1000Z Series Digital Oscilloscopes

[Latest Revision Date] 2017/03/24

[Updated Contents]

--------------------

v00.04.04.03.02 2017/02/06

- Improved the LXI module

- Fixed the freeze problem when upgrading based on the boot version of 0.0.0.13

- Improved the menu in the language of Traditional Chinese and Korean

- Modified the failure when downloading waveform to the source module

- Fixed bugs about reading the memory data through SCPI commands

- Fixed bugs about Measure

- Fixed bugs about Filter

[Latest Revision Date] 2017/03/24

[Updated Contents]

--------------------

v00.04.04.03.02 2017/02/06

- Improved the LXI module

- Fixed the freeze problem when upgrading based on the boot version of 0.0.0.13

- Improved the menu in the language of Traditional Chinese and Korean

- Modified the failure when downloading waveform to the source module

- Fixed bugs about reading the memory data through SCPI commands

- Fixed bugs about Measure

- Fixed bugs about Filter

アップデート手順

1)USBメモリーのルート・ディレクトリーにファイルを保存する。(USBメモリー容量は小さめが良いらしい)

2)オシロスコープの電源を入れる。

3)USBメモリーを本体に差し込む。(即認識される)

4)開始ボタンを押す。(1,2分で完了する)

5)オシロスコープの電源を切って再起動する。

6)アップデートされている事を確認する。

7)再校正をして置くと良いかも知れません。

以上で完了

アップデート後の結果表示

マイコンに興味のある方はR8Cマイコン工作工房もご覧下さい。

マイクに興味のある方はXCM6035(WM-61A相当) 自作マイクの説明もご覧下さい。

VUメーター付マイクアンプに興味のある方はこちらもご覧下さい。

改造VUメーターに興味のある方はこちらもご覧下さい。

こちらVUメーターもご覧下さい。

掲示板

感想等お気軽に投稿下さい。

投稿する

2017/04/07 21:55:49

投稿者:匿名

内容:

大変参考になりました。

これを見て買う事にしました。

2017/05/16 11:45:19

投稿者:岐阜の趣味人

内容:

アマゾンのレビューをたどって参りました。

業務機との波形比較が細かいところまで確認でき、有り難いです。

返信:

2017/05/16 23:34:46

感想ありがとうございます。

お役に立てば幸いです。

2017/12/13 00:17:20

投稿者:匿名

内容:

最近購入したばかりですが65MHzのVGA映像信号も鈍らずに取れました。

グリッジを確認できる重畳表示も簡易的ですが出来て便利です。

返信:

2017/12/23 00:34:46

この価格で頑張っている能力ですね。fantasticです。

2018/09/07 22:03:41

投稿者:

内容:

大変参考になります。

価格の割にとんでもない性能のオシロですね。

買うことに決めました。

返信:

2018/09/11 23:20:00

ご意見ありがとうございます。

購入して1年半。故障無し。快適に使ってます。

USB又はLANで波形をPCに取り込めるのもGOODです。

2023/09/23 10:29:58

投稿者:管理者

内容:

掲示板を再開しました。

6年経過しましたが、故障も無く現役です。